электрон, отрицательный заряд.

ядро, положительный заряд.

электрон, отрицательный заряд.

«Четырехпалый здесь. События угрожающие». (Париж, год, месяц, число, подано 5,30 вечера.)

Какая причина, какая цель была у Гарина посылать телеграмму Шельге? Продолжение шахматного турнира, предложенного на бульваре Профсоюзов? Навряд, — играть ради игры не стали бы ни тот, ни другой.

Шельга хорошо помнил «проигранную пешку» на даче на Крестовском. Тогда (на бульваре Профсоюзов), как отстой разговора, получился у него вывод, что Пьянков-Питкевич непременно придет еще раз на дачу за чем-то, что было спрятано у него в подвале. В сумерки (того же дня) Шельга пробрался на дачу, не потревожив сторожа, и с потайным фонарем спустился в подвал. «Пешка» сразу была проиграна: в двух шагах от люка, на кухне, стоял Пьянков-Питкевич. За секунду до появления Шельги он выскочил с тяжелым чемоданом из подвала и стоял, распластавшись по стене за дверью. Он с грохотом захлопнул за Шельгою люк и принялся заваливать его ящиками с известью и мешками с углем. Шельга, подняв фонарик, глядел с усмешкой, как сквозь щели люка сыплется мусор. Он намеревался войти в мирные переговоры, как только противник устанет наваливать тяжелые вещи. В это время наверху внезапно настала тишина. Послышались убегающие шаги, затем — грянули выстрелы, затем — дикий крик. Это была схватка с четырехпалым. Через час появилась милиция. Ее вызвал по телефону мнимый Пьянков-Питкевич. Игра была чистая.

Проиграв пешку, Шельга сделал хороший ход. Прямо из дачи он кинулся на милицейском автомобиле в Яхт-Клуб, разбудил дежурного по клубу, всклокоченного морского человека с хриплым голосом, и спросил в упор:

— Какой ветер?

Моряк, разумеется, не задумываясь, ответил:

— Зюд-вест.

— Сколько баллов?

— Пять.

— Вы ручаетесь, что все яхты стоят на местах

— Ручаюсь.

— Какая у вас охрана при яхтах?

— Петька, сторож.

— Разрешите все-таки осмотреть баны.

— Есть, — осмотреть баны, — ответил моряк, едва попадая с просонок в рукава морской куртки.

— Петька! — крикнул он такелажным голосом, — выходя с Шельгой на веранду клуба. (Никто не ответил.) — Непременно спит где-нибудь, тяни его за ногу, — сказал моряк, поднимая воротник от ветра, — на четверть балла я ошибся: не пять, а пять с четвертью ветер.

Сторожа нашли неподалеку в кустах, — он здорово храпел, закрыв голову бараньим воротником тулупа. Моряк выразился. Сторож крякнул и встал. Пошли на баны, где над стальной, уже засиневшей водой покачивался целый лес мачт. Била волна. Крепкий, со шквалами ветер дул с Maркизовой Лужи.

— Вы — уверены, что все яхты на месте? — опять спроси Шельга.

— Hexватает «Ориона», он в Петергофе... Да в Стрельну металлисты загнали два судна.

Шельга дошел по брызжущим доскам до края банов и здесь поднял кусок причала, — один конец его был привязан к кольцу, другой явно отрезан. Дежурный, не спеша, осмотрел причал. Сдвинул зюдвестку на нос. Чесанул в затылке. Ничего не сказал. Пошел вдоль банов, считая пальцем яхты. Рубанул рукой по ветру, и так как клубской дисциплиной запрещалось употребление военно-имперьялистических слов, то ограничился одними боковыми выражениями:

— Не так и не мать! — закричал он с невероятной энергией. — Шкот ему в глотку, увели «Бибигонду», лучшее гоночное судно, разорви его в душу, сукиного сына, смоляной фал ему куда не надо... Петька, чтоб тебе тридцать раз утонуть в тухлой воде, что же ты смотрел, паразит мелкобуржуазный, деревенщина! «Бибигонду» увели, так и не так и не мать...

Сторож Петька ахал, дивился, бил себя по бокам бараньими рукавами. Моряк неудержимо мчался фордевиндом по неизведанным безднам великорусского языка. Здесь делать больше было нечего. Шельга поехал в Гавань.

Прошло часа три, по крайней мере, покуда он на быстроходном катере ГПУ не вылетел в открытое море. Била сильная волна. Катер зарывался. Водяная пыль туманила стекла бинокля. Когда поднялось солнце — в финских водах, далеко за маяком, вблизи берега, был замечен парус. Это билась среди подводных камней несчастная «Бибигонда». Палуба ее была покинута. С катера дали несколько выстрелов, для порядка, — пришлось вернуться ни с чем.

Так бежал через границу Гарин, выиграв в ту ночь еще одну пешку. Об участии в этой игре четырехпалого было известно только ему и Шельге. По этому случаю у Шельги, на обратном пути в Гавань, ход мыслей был таков:

«За границей Гарин либо продаст, либо сам будет на свободе эксплоатировать таинственный аппарат. Изобретение это для Союза потеряно, и, кто знает, не должно ли оно сыграть в будущем роковой роли в борьбе Союза и Запада. Но за границей у Гарина есть острастка — четырехпалый. Покуда борьба с ними не кончена, Гарин не посмеет вылезти на свет с аппаратом. А если в этой борьбе стать на сторону Гарина — можно и выиграть в результате. Во всяком случае, самое дурацкое, что можно было бы придумать (и самое выгодное для Гарина), это немедленно арестовать четырехпалого в Ленинграде. Гарин рассыплется за это в благодарностях. Итак»...

Вывод был прост: Шельга прямо из гавани приехал к себе на квартиру, надел сухое белье, позвонил в Угрозыск о том, что «дело само собой ликвидировано», выключил телефон и лег спать, посмеиваясь над тем, как четырехпалый, — отравленный газами и, может быть, раненый, — удирает сейчас со всех ног из Ленинграда. Таков был контр-удар Шельги в ответ на «потерянную пешку».

И вот — телеграмма: «Четырехпалый здесь. События угрожающие». Это был вопль о помощи. Гарин обращался к противнику за помощью против врага. Чем дольше думал Шельга — тем ясней становилось: надо лететь в Париж. Он взял по телефону справку об отлете пассажирских аэропланов и вернулся на веранду, где сидели в нетемнеющих сумерках Тарашкин и Иван. Беспризорный мальчишка, после того как прочли у него на спине надпись чернильным карандашом, притих и не отходил от Тарашкина.

В просветы между ветвями с оранжевых вод долетали голоса, плеск весел, женский смех. Старые, как мир, дела творились в эту теплую ночь под темными кущами леса на островах, где бессонно перекликались встревоженными голосами какие-то птички, пощелкивали соловьи. Все живое, вынырнув из дождей и вьюг долгой зимы, торопилось жить, с веселой жадностью глотало хмельную прелесть этой ночи. Тарашкин понял одной рукой Ивана за плечи, облокотился о перила и не шевелился — глядел сквозь просветы на воду, где неслышно скользили лодки. Некрасивое лицо его казалось суровым, важным и покойным.

— Ну, как же, Иван, — сказал Шельга, придвинув стул и нагибаясь к самому лицу мальчика, — где тебе лучше нравится: там ли, здесь ли? На Олекме ты, чай, плохо жил, впроголодь?

Иван глядел на Шельгу, не мигая. Глаза его в сумерках казались печальными как у старичка. Шельга вытащил из жилетного кармана леденец и постучал им Ивану в зубки, покуда те не разжались, — леденец проскользнул в рот.

— А мы, Иван, с мальчишками лучше обращаемся, чем у вас на Олекме. Работать не заставляем, писем на спине не пишем, за семь тысяч верст под вагонами не посылаем никуда. Видишь, как у нас тут хорошо на островах. Это все, знаешь, чье? Это все мы детям отдали на вечные времена. Это все — твое. (Иван мигнул.) — Думаешь, — я смеюсь. Честное пионерское слово: все до последнего листочка: и река, и птицы, и лодки, и небо на восемьдесят верст кверху, — все твое. Подумай, — какой сразу ты стал богатый! А ты еще не все видел: город, фабрики, трамваи, железные дороги, — это все тоже твое.

— Вы так мальчишку собьете, — сказал Тарашкин.

— Ничего не собью. Ты, Иван, про царя слыхал?

— Слыхал.

— Раньше царь всем владел, а теперь ты владеешь. Ты да я, да Тарашкин, да вон те, кто в лодке едут, — много народу. Про это тебе на Олекме не говорили?

— Нету, не говорили.

— А ты как туда попал, у тебя там родные, что ли?

— Никого нету. Мамка от сыпняка умерла, а батю убили.

— Батя кто был?

— Казак, партизан. Мы — алтайские.

— А убили кто, — белые?

— Какие-то чисто одетые, приезжали на лошадях. А батю мертвого видел: он в овраге лежал. Муравьи его съели.

— А ты что?

— Меня в лесу подобрали, голодного.

— Эти, с Олекмы подобрали?

— Да. Взяли кашеваром, на деревья лазить, шишки с орехами сшибать, белок ловить для пищи.

— Что же вы на Олекме делали? Золото искали?

— Золото, само собой, тоже искали.

— Вот как, — золото, само собой, тоже искали. А сколько вас было в партии?

— Со мной — семеро.

— А кто да кто?

Иван не ответил. Через небольшое время у него поползли большие слезы из открытых глаз. Тарашкин осторожно прижал его, погладил:

— Ты, малый, пойми, — не они, мы — тебе друзья. Отвечай, не бойся. Мы не для плохого, для хорошего спрашиваем.

— Понимаю, — ответил Иван, — я бы сказал. Они не велели. Мы, говорит, тебя под землей найдем, зарежем.

— За что?

— А за то, если кому спину покажу. Должен ты, говорит, найти в Ленинграде Петра Петровича Гарина, — велели заучить адрес, — и ему одному показаться.

— А кто тебе главное грозил-то? — спросил Шельга.

— Николай Христофорович.

— Какой?

— Манцев. Он — начальник.

— А ты знаешь, что на спине у тебя написано?

— Не, я неграмотный.

— Дорогу, откуда пришел, указать можешь, если понадобится?

— Я всякую дорогу могу указать.

— Долго вы там работали?

— Два года около «Шайтан-камня» кружились. Почвы накопали — гору. И завод у нас там поставлен.

— Какой завод?

— Обыкновенный. Землянка вырыта, кубы, котлы, печь.

— Откуда котлы достали?

— Николай Христофорович на плоту пригнал откуда-то. Потом шесть недель их тащили по тайге.

— Значит — завод химический, как я понимаю?

— Кто его знает. Они все про какой-то радий говорили, руду, что ли, они очищают.

Шельга и Тарашкин с величайшим вниманием вслушивались в ответы мальчика. Шельга еще раз осмотрел надпись у него на спине и, запалив ленточный магний, сделал с ней карманным аппаратом несколько фотографических снимков.

— А теперь, Иван, иди вниз, товарищ Тарашкин вымоет тебя мылом, ложись спать, — сказал Шельга; — не было у тебя ничего: ни отца, ни матери, одно голодное пузо. Теперь все есть, всего по горло, — живи, учись, расти на здоровье. Горевать нечего: на то и земля, чтобы ходить по ней подбоченясь. Тарашкин тебя научит уму-разуму, ты его слушайся. Прощай. Дня через три увижу Гарина, поручение твое передам.

Шельга засмеялся, и скоро фонарик его велосипеда, подпрыгивая, пронесся за темными зарослями.

Сверкнули алюминиевые крылья высоко над зеленым аэродромом, и шестиместный пассажирский самолет скрылся за снежными облаками. Кучка провожающих постояла, задрав головы к лучезарной синеве, где лениво кружил стервятник, да стригли воздух ласточки с хрустальными писками, но дюралюминиевая птица уже летела чорт знает где, — над Ямбургом, быть может.

Шесть пассажиров, сидя в поскрипывающих плетеных креслах, глядели сквозь толстые стекла на медленно падающую вниз и назад лиловато-зеленую землю. Ниточками вились по ней дороги. Игрушечными — слегка наклонными — казались гнезда построек, колокольни. Справа, вдалеке, расстилалась прохладная синева воды. Скользила тень от облака, скрывая подробности земной карты. А вот и само облако удивительно появилось близко, внизу, — быстро промчались его туманные клубы.

Прильнув к стеклам, все шесть пассажиров улыбались несколько принужденными улыбками людей, умеющих владеть собой. Воздушное передвижение было еще внове. Несмотря на комфортабельную, вагон-ресторанного типа, кабину, пропахшую хорошими сигарами, газеты, журналы и шикарные каталоги, разбросанные по откидным столикам, на видимость безопасного уюта, — пассажирам все же приходилось уверять себя, что, в конце концов, воздушное сообщение гораздо безопаснее, чем, например, — пешком переходить улицу, где извозчик налетит оглоблей, замнет под колеса трамвай, ударит в спину пышущий жаром радиатор, по черепу тюкнет кусок штукатурки с пятого этажа, налетит налетчик, привяжется пьяный шкет... Нет, — если вдуматься, — чорт знает как опасно даже нос высунуть на улицу.

То ли дело в воздухе. Встретишься с облаком, — пронырнешь, лишь запотеют стекла в кабине, пробарабанит град по дюралюминию; или встряхнет аппарат, как на ухабе, в воздушном мешке, — ухватишься за плетеные ручки кресла, выкатив глаза, но сосед уж подмигивает, смеется: — вот это так ухабик!.. Налетит шквал, из тех, что в секунду валит мачты на морском паруснике, ломает руль, сносит лодки, бочки, людей в бушующие волны, — пожалуйста... Гудящая металлическая птица прочна и увертлива, — качнется на крыло, метнется в черных потоках вихря, взвоет моторами, и уже выскочила, взмыла на десять тысяч метров, выше гнездовины урагана. Упоительно, божественно плыть в голубом океане над полями облаков. Клокочет в двенадцати цилиндрах тысячесильного мотора мозг человеческий.

Словом, не прошло и часа, как пассажиры в кабине освоились и с пустотой под ногами и с качкой. Гул мотора мешал говорить. Кое-кто надел на голову наушники с микрофонными мембранами, и завязалась беседа. Рядом с Шельгой — через проход — сидел худощавый человек лет тридцати пяти, в поношенном пальто (видавшем очереди) и в новенькой клетчатой кепке, видимо, приобретенной для заграничного путешествия.

У него было бледноватое с тонкой кожей лицо, умный, нахмуренный, изящный профиль, русая бородка, целомудренный рот сложен спокойно и твердо. Сидел он сутулясь, сложив на коленях руки. Шельга с улыбкой сделал ему знак. Человек надел наушники, поднес к губам трубку. Шельга спросил:

— Вы не учились в Ярославле, в реальном? (Человек наклонил голову.) — Земляки, — я вас помню. Вы Хлынов, Алексей Семенович. (Наклон головы.) — Три раза я вас встречал после Ярославля, — мимоходом, в хлопотах. Один раз на приемке хлора для армии, — вы работали на военном заводе. Второй — в семнадцатом году, на площади Восстания, — вы митинговали против войны, хотел я подойти, на вас какие-то бешеные старички набросились. Толпа, теснота. А в третий раз, — вы этого не можете помнить, — я вас в девятнадцатом году зимой подобрал на Миллионной, в сугробе. Думал готов, не дышит. Сапоги сдернуты, кто-то уж постарался, лицо распухшее. В мешке за плечами одна керосиновая жестянка, пустая. Доставили в район. Потом я так и не справился, жив ли. Оказывается, вот летим вместе. Вы теперь где работаете?

— В физической лаборатории политехникума, — проговорил в трубку, заглушенный гулом мотора, слабый голос Хлынова.

— В командировку?

— В Берлин, к Рейхеру.

— Секрет?

— Нет. В марте этого года нам стало известно, что в лаборатории Рейхера произведено атомное распадение ртути.

Хлынов сказал это, повернувшись всем лицом к Шельге, — розовые пятна выступили у него на щеках, глаза со строгим волнением уперлись в собеседника. Шельга сказал:

— Не понимаю, товарищ Хлынов, — не специалист.

— Причины распадения материи нам неизвестны. Мы знаем, что при распадении разрушается атом, вернее — его ядро, при чем выделяются огромные запасы энергии. Энергия эта неизмерима. Для примера приведу пропорцию: бросьте со второго этажа пудовую гирю. Бросьте пуд динамита. Отношение между ударом гири и взрывом динамита будет приблизительно таким же, как между взрывом пуда динамита и энергией распада булавочной головки.

— Фу ты, чорт! — сказал Шельга.

— До сих пор у нас не было средств ни вызвать искусственно атомный распад, ни его прекратить. Мы еще не владеем этой космической силой, как пещерный человек не умел управлять — электрической энергией.

— Понимаю, понимаю...

— Демона электричества мы поработили, но мы еще бессильные, безоружные стоим перед непостижимыми запасами атомной энергии. С нашими паровыми машинами, моторами, динамо, белым и черным углем, — мы — пещерные люди. Мы знаем только, что металл уран, распадаясь и все время выбрасывая из сердцевины своих атомов альфа— бета— и гамма-лучи (т.-е.: альфа — ядра атомов газа гелия, бета-электроны и гамма — частицы света), превращается через ряд элементов менделеевской таблицы в свинец. Мы все это уже знаем. Но демон распада еще на свободе. Теперь вы понимаете, какое волнение в кругах ученых произвело известие из Берлина.

— Это вы правильно, что едете туда, — сказал Шельга; — Союзу бы такую силищу заполучить!

Работы ведутся пока еще в лабораториях. До применения в промышленности еще далеко... Хотя, — Хлынов глядел строгими глазами на клубистые, как снег, поля облаков, глубоко внизу застилающие землю, — от кабинета физика до мастерской завода шаг не велик. Принцип насильственного разложения атома должен быть прост, чрезвычайно прост. Вы знаете, конечно, что такое атом?

— Маленькое что-то такое, — Шельга показал пальцами.

— Вот то-то, что маленькое. Он действительно маленький. Радиус атома равен одной стомиллионной сантиметра. Но сам атом представляет из себя как бы солнечную систему: центральное ядро материи (с положительным зарядом), вокруг которого вращаются нематерьяльные частицы — электроны (с отрицательным зарядом). Радиус ядра атома равен одной стобиллионной сантиметра. Радиусы электронов — одной стомиллиардной сантиметра.

На запотевшем стекле Хлынов начертил:

| электрон, отрицательный заряд. ядро, положительный заряд. электрон, отрицательный заряд. |

— Вот атом гелия.

Шельга наморщил лоб, зрачки у него стали, как точки.

— Значит, меньше микроба?

— Микроб в сравнении с атомом, как земной шар в сравнении с песчинкой. И все же мы измеряем атом, исчисляем скорость вращения его электронов, его вес, массу, величину электрического заряда. Мы подбираемся к самому сердцу атома, к его ядру. В нем-то весь секрет власти над материей. Будущее человечества зависит от того, — сможем ли мы овладеть ядром атома, частичкой матерьяльной энергии величиной в одну стобиллионную сантиметра. Ядро чудовищно прочно. Оно представляет конгломерат из частиц водорода, связанных частицами электричества, так называемыми электронами ядра. Вокруг него носятся по кругам и эллипсам шары внешних электронов. Например: если в ядре 4 частицы водорода, это — атом гелия, в ядре-236 частиц водорода — получается атом самого тяжелого металла — урана. И так далее.

— Т.-е. как же, а это все? — Шельга обвел глазами тиснено-кожаные стены кабины, потряхивающихся в креслах пассажиров, — один из них, толстяк, расстегнув воротник и морщась (от воздушной качки), пил содовую из бутылки...

— И это все, — с улыбкой сказал Хлынов, — и содовая, и бутылка, и сам гражданин, мозг в его голове, и эта дюралюминиевая птица, и облака, и вон тот городишко — чуть видный, — вся материя вселенной состоит из атомов водорода, соединенных в различных комбинациях с отрицательными зарядами электричества.

Шельга вытер лоб и покосился на Хлынова, но — почтительно. Затем что-то хотел возразить, но только стукнул по откидному столику. Хлынов сказал:

— Вы ударили рукой по дереву, и вам кажется, что вы почувствовали его массу. Представьте, что это тоже пещерное понятие. Масса тела, которую мы привыкли рассматривать, как самое реальное и действительное — вот это тяжелое, а это легкое, — на самом деле лишь обманчивая видимость. Вы подняли чемодан, или вас ударило камнем. Вам кажется. что вы испытываете действие массы чемодана или массы камня. На самом деле, — вот последнее утверждение физики, — вы испытываете лишь действие электрических зарядов, заключенных в ядрах атомов материк чемодана или камня.

Т.-е. позвольте...

— Да, да... Этот красного дерева откидной столик — лишь видимость. Это определенный заряд атомного электричества, с которым ваша рука вошла в соприкосновение. В этом столике нет ничего, кроме частиц; водорода и частиц электричества. Теперь, когда физика установила такое понятие материи, — еще шаг, — и мы овладеем самим ядром атома, его электрическим зарядом... Если разрядить, примерно, этот столик... — Хлынов покосился на собеседника. — Представьте, — с боков его я поставлю какие-то электромагниты-разрядители и приемники энергии. Я поворачиваю включатель. То, что вы называли, массой столика, т.-е. его электрический заряд, — уйдет, как молния в громоотвод, в приемники, в конденсаторы. Сам же столик мгновенно исчезнет. Вернее, он целиком превращается в гамма-лучи, в невидимый свет, подобный рентгену... Это своего рода «продукт его горения»... А зарядом его мы станем освещать города, приводить в действие заводы... Думаю, что именно в этом направлении ведутся опыты у Рейхера...

Так на высоте пяти тысяч метров над землей Шельга слушал удивительные вещи, почудеснее сказок Шехерезады, но они не были сказкой. В то время, когда простая логика индустрии привела один класс к истребительной войне, а другой — к восстанию; когда горели города, и прах, и пепел, и газовые облака клубились над пашнями и садами; когда лопались уши от неистовых воплей удушаемых революций; когда снова, как в старину, заработали в тюремных подвалах дыба и клещи палача; когда по ночам в парках стали вырастать на деревьях чудовищные плоды с высунутыми языками; когда король одного королевства пошел поглядеть из любопытства на привезенную на броневом автомобиле отрезанную голову народного героя; когда упали с человека так любовно разукрашенные идеалистические ризы, — в это чудовищное и титаническое десятилетие одинокими светочами горели удивительные умы ученых.

Они освещали дикие ущелья, сквозь которые Великий Славянин с шишковатым черепом, с горько и жестко сложенным ртом и большими кистями рук, незаметный, как мужик, неумолимый в решении, как мудрец, стремительный и осторожный, двужильный, практичный и хорошо знающий восторг смертельного риска, — вел армии труда в обетованную землю. Вечерняя заря сходилась с утренней. Величайшие открытия науки были залогом того, что тесные ущелья будут пройдены и Обетованная Земля станет матерью, не мачехой.

Аэроплан снизился над Ковной. Зеленое поле, смоченное дождем, быстро полетело навстречу. Взвыл ветер в троссах, шасси коснулись земли, подпрыгнули, аппарат прокатился и стал. Подбежали широколицые военные в фуражечках с желтыми околышами. Соскочил на траву пилот. Пассажиры вышли размять ноги. Но на земле было не стойко, шатало, — кровь текла гуще, болезненным казалось отсутствие шума. -Закурили папиросы. Шельга в стороне лег на траву, закинул руки, и чудно было ему глядеть на далекие в синеве снежные облака с синеватыми днищами. Он только что был там, летел среди облачных гор, снежно-зыбких полей, над лазоревыми безднами.

Его небесный собеседник, Хлынов, стоял слегка сутулясь в потертом пальтишке около крыла серой, рубчатой птицы. Человек как человек, — даже кепка из Ленинградодежды. Шельга рассмеялся:

— Здорово, все-таки, забавно жить. Чорт знает как здорово.

Когда поднялись с ковенского аэродрома, Шельга подсел к Хлынову и рассказал ему, не называя ничьих имен, все, что знал о необычайных опытах Гарина, и о том, что ими сильно, видимо, заинтересованы за границей.

Хлынов спросил, видел ли Шельга аппарат Гарина.

— Нет. Этого аппарата никто еще не видал.

— Стало быть, все это — в области догадок и предположений, да еще приукрашенных фантазией?

Шельга рассказал о подвале на разрушенной даче, о разрезанных непонятным способом кусках стали, об ящиках с угольными пирамидками. Хлынов кивал, поддакивал:

— Так, так. Пирамидки. Очень хорошо. Понимаю. Скажите, если это не слишком секретно, — вы не про инженера Гарина мне рассказываете?

Шельга стукнулся затылком о плетеное кресло. Минуту молчал, глядя в глаза Хлынову.

— Да, — ответил он твердо, — Гарин. Вы знаете его?

— Очень, очень способный человек. — Хлынов сморщился, будто в рот ему попала сырая айва. — Необыкновенный человек. Но — вне науки. Честолюбец. Совершенно изолированная личность. Авантюрист. Циник. Задатки гения. Непомерный темперамент. Человек с чудовищной фантазией. Но его удивительный ум всегда возбужден низкими желаниями. Он достигнет многого и кончит чем-нибудь вроде беспробудного пьянства, либо попытается «ужаснуть человечество»... Гениальному человеку, больше чем кому бы то ни было, нужны строжайшие линии дисциплины. Слишком ответственно. Я бы сказал — нужно сжечь в себе личность.

Красноватые пятна снова вспыхнули на щеках Хлынова, — глаза нестерпимо заблестели.

Нужно бичевать себя. Только абсолютное. Только высшее. Просветленный, дисциплинированный разум. Величайшая святыня, чудо из чудес. На земле, — песчинке во вселенной, — человек — порядка одной биллионной самой малой величины... И у этой умозрительной частицы, живущей в среднем шестьдесят оборотов земли вокруг солнца, разум — охватывающий всю вселенную... Постигнуть это — мы должны перейти на язык высшей математики... Так вот, — что вы скажете, если у вас из лаборатории возьмут какой-нибудь драгоценнейший микроскоп и станут его употреблять, как грузило для ловли рыбы?.. Так именно Гарин обращается со своим гением... Это — оскорбление разума. Я знаю, — он сделал крупное открытие в области передачи на расстояние инфра-красных лучей. Вы слыхали, конечно, о лучах смерти Риндел-Мэтьюза? Лучи смерти оказались чистейшим вздором, а изобретатель — шикарным мошенником. Но принцип — верен. Инфракрасные лучи температуры тысячи градусов, посланные параллельным лучом, — чудовищное орудие для разрушения и военной обороны. Весь секрет в том, чтобы послать не рассеивающийся луч. Этого до сих пор не было достигнуто. По вашим рассказам, видимо, Гарину удалось построить такой аппарат. Не понимаю принципа, не догадываюсь. Но, если это так, — открытие непомерно.

— Мне давно уж кажется, — сказал Шельга, — что вокруг этого изобретения пахнет крупной политикой.

Некоторое время Хлынов молчал, затем даже уши у него вспыхнули:

— Отыщите Гарина, возьмите его за шиворот и вместе с аппаратом верните в Россию. Аппарат не должен попасть к нашим врагам. Спросите Гарина, — сознает он обязанности перед народом, перед Революцией?... Пошляк!.. Дайте ему, чорт его возьми, денег — сколько он захочет... Пусть заводит роскошных женщин, яхты, гоночные машины... Убейте его...

Шельга поднял брови. Хлынов положил трубку на столик, откинулся в кресло и закрыл глаза. Сидевший впереди него толстяк, держась за лоб, тошнил в бумажный мешечек. Аэроплан плыл теперь над зелеными ровными квадратами немецких полей, над прямыми линеечками дорог, над опрятными гнездышками хуторов. Вдали, с высоты, виднелись между синеватыми пятнами озер громады Берлина.

В половине восьмого поутру, как обычно, Роллинг проснулся на улице Сены в кровати императора Наполеона, не открывая глаз, достал из-под подушки носовой платок и решительно высморкался, выгоняя из себя вместе с остатками сна вчерашнюю труху ночных развлечений.

Не совсем, правда, свежий, но вполне владеющий мыслями и волей, он бросил платок на ковер, сел среди шелковых подушек и оглянулся. Кровать была пуста, в комнате — пусто. Зоина подушка холодна, место ее не смято. Роллинг поднял с подставочки бронзовый колокольчик (эпохи Валуа), в подставочке включился ток, раздался звонок, появилась горничная Зои. Роллинг спросил, глядя мимо нее: — «Мадам?» Горничная подняла плечи, стала поворачивать голову, как сова. На цыпочках прошла в уборную, оттуда, уже поспешно, — в гардеробную, хлопнула дверь в ванную, и снова появилась в спальной, — пальцы у нее дрожали с боков кружевного фартучка: «Мадам нигде нет».

— Кофе, — сказал Роллинг. Он сам пустил ванную, сам оделся, сам налил себе кофе. В доме в это время шла тихая паника, — на ципочках, шопотом. Выходя из отеля, Роллинг толкнул локтем швейцара, испуганно кинувшегося отворять двери. Роллинг пешком дошел до моста Сольферино и взял наемный автомобиль. Он опоздал в контору на двадцать минут.

На бульваре Мальзерб в это утро пахло порохом. На лице секретаря было написано полное непротивление злу. Посетители выходили перекошенные из ореховой двери. «Мистер Роллинг, это бешеный зверь», — сказал один из них внизу на тротуаре, и другой, намеревавшийся было подняться в контору, повернул обратно и спросил: «А что?». И эти двое стояли среди потока пешеходов и недоуменно разводили руками. Ровно в час мистер Роллинг посмотрел на стенные часы и сломал карандаш. Ясно, что Зоя Монроз не заедет за ним завтракать. Он медлил до четверти второго. За эти ужасные четверть часа у секретаря в темно-каштановом проборе появились два седых волоса. Роллинг поехал завтракать один к «Грифону», как обычно.

Сам мосье Грифон, рослый и полный мужчина, бывший повар и содержатель пивнушки, теперь — высший консультант по Большому Искусству Вкусовых Восприятий и Пищеварения, встретил Роллинга героическим взмахом руки. В темно-серой визитке, с блестящей, ассирийской бородой и благородным лбом, мосье Грифон стоял посреди небольшой залы своего ресторана, опираясь одной рукой на серебряный цоколь особого сооружения, вроде жертвенника, где под выпуклой крышкой томилось знаменитое жаркое — седло баран с бобами.

На красных кожаных диванах вдоль четырех стен за узкими сплошными столами сидели постоянные посетители, — из делового мира больших бульваров, женщин — не много. Средина залы была пуста, — не считая жертвенника. Хозяин, вращая головой, мог видеть процесс вкусового восприятия каждого из своих клиентов. Малейшая гримаска неудовольствия не ускользала от его взора. Мало того, — он провидел многое: таинственные процессы выделения соков, винтообразная работа желудка и вся психология еды, основанная на воспоминаниях когда-то съеденного, на предчувствиях и на приливах крови к различным частям тела, — все это было для него открытой книгой.

Подходя со строгим и вместе отеческим лицом, он говорил с восхитительной грубоватой лаской: «Ваш темперамент, мосье (или мадам), сегодня требует рюмки мадеры и очень сухого Пуи, — можете послать меня на гильотину — я не даю вам ни капли красного. Устрицы, немного тюрбо, крылышко цыпленка и несколько стебельков спаржи. Эта гамма вернет нам силы». Возражать в этом случае мог бы только патагонец, питающийся полевыми крысами.

Мосье Грифон не подбежал, как можно было предполагать, с униженной торопливостью к прибору химического короля. Нет. Здесь в академии пищеварения миллиардер и мелкий бухгалтер, и тот, кто сунул мокрый зонтик швейцару, стряхнув капли с дождевого пальто, и тот, кто, сопя, вылез из рольс-ройса, пропахшего гаваннами, — платили один и тот же счет. Мосье Грифон был республиканец и философ. Он с великодушной улыбкой подал Роллингу карточку и посоветовал взять дыню на первое, запеченного с трюфелями омара на второе и седло баран. Вина мистер Роллинг днем не пьет, это известно.

— Стакан виски-сода и одну бутылку Хейсик, заморозить, — сказал Роллинг.

Мосье Грифон отступил, на секунду в глазах его мелькнули изумление, страх, отвращение: клиент начинает с водки, оглушающей вкусовые пупырышки в полости рта и продолжает шампанским, от которого пучит желудок. Глаза мосье Грифона потухли, он почтительно наклонил голову: — клиент на сегодня потерян, примиряюсь. И за все последующее время он ни разу не повернул зрачков в сторону химического короля, пожирающего завтрак.

После третьего стакана виски Роллинг начал мять салфетку. С подобным темпераментом человек, стоящий на другом конце социальной лестницы, скажем Гастон Утиный Нос, сегодня бы еще до заката отыскал Зою Монроз, тварь, грязную гадину, подобранную в луже, — и всадил бы ей в бок лезвее складного ножа. Роллингу подобали иные приемы. Глядя в тарелку, где стыл омар с трюфелями, он думал не о том, чтобы раскровянить морду распутной девке, сбежавшей ночью из его постели... В мозгу Роллинга, в желтых парах виски, рождались, скрещивались, извивались чрезвычайно изысканные, болезненные идеи мщения. Только в эти минуты, быть может, он понял — что значила для него красавица Зоя... Он мучился, впиваясь ногтями в салфетку.

Лакей убрал нетронутую тарелку. Налил шампанского. Роллинг схватил стакан и жадно выпил его, — золотые зубы застучали о стекло. В это время с улицы в ресторан вскочил Семенов. Сразу увидел Роллинга. Сорвал шляпу, перегнулся через стол и зашептал, брызгаясь:

— Читали газеты?.. Я был только что в морге... Это он... Мы тут не при чем... Клянусь под присягой... У нас алиби... Мы всю ночь оставались на Монмарте, у девочек... Установлено, — убийство произошло между тремя и четырьмя утра, — это из газет, из газет...

Перед глазами Роллинга прыгало землистое, перекошенное лицо. Соседи оборачивались. Приближался лакей со стулом для Семенова.

— К чорту, — проговорил Роллинг сквозь облака виски, — вы мешаете мне завтракать...

— Хорошо, извините... Я буду ждать вас на углу в автомобиле...

В парижской прессе все эти дни было тихо, как на озере. Буржуа зевали, читая передовицы о литературе, фельетоны о театральных постановках, хронику из жизни артистов.

Этим безмятежным спокойствием пресса подготовляла ураганное наступление на среднебуржуазные кошельки. Химический концерн Роллинга, закончив организацию и истребив мелких противников, готовился к большой кампании на повышение. Пресса была куплена, журналисты вооружены нужными сведениями по химической промышленности. Для политических передовиков заготовлены ошеломляющие документы. Две, три пощечины, две, три дуэли устранили глупцов, пытавшихся лепетать не согласно общим планам концерна.

В Париже настала тишь да гладь. Тиражи газет несколько понизились. Поэтому чистой находкой оказалось убийство в доме 63 по улице Гобеленов.

На следующее утро все семьдесят пять газет вышли с жирными заголовками о «таинственном и кошмарном преступлении». Личность убитого была не установлена,— документы его похищены, — в гостинице он записался под явно вымышленным именем — Жозеф-Жозеф. Убийство, казалось, было не с целью ограбления, — деньги и золотые вещи остались на убитом. Трудно было также предположить месть, — комната номер тринадцатый носила следы тщательного обыска. Тайна, все — тайна. Мистический туман опускался на дом в Гобеленах.

Двухчасовые газеты сообщили потрясающую деталь: в роковой комнате найдена женская черепаховая шпилька с пятью крупными бриллиантами. Кроме того, на пыльном полу обнаружены следы женских туфель. От этой шпильки Париж, действительно, дрогнул. Убийцей оказывалась шикарная женщина.

Четырехчасовые газеты отдали свои страницы интервью со знаменитейшими женщинами Парижа. Все они в один голос восклицали: нет, нет и нет, — убийцей не могла быть француженка, это дело рук немки, бошки. Несколько голосов бросило намек в сторону Москвы, — намек успеха не имел. Известная Ми-Ми — из театра Олимпия — произнесла историческую фразу: — «Я готова отдаться тому, кто мне раскроет тайну». Это имело успех.

Словом, во всем Париже один Роллинг, сидя у Грифона, ничего не знал о происшествии на улице Гобеленов, хотя ему-то больше всего и надлежало знать об этом. Он был очень зол и нарочно заставил Семенова проторчать в таксомоторе часа два. Наконец, зыбкой какой-то походочкой он появился на углу, молча влез в машину и велел везти себя в морг. Семенов, неистово юля по дороге, рассказал ему содержание газет.

При упоминании о шпильке с пятью бриллиантами пальцы Роллинга — все рыжие на них жидкие волоски — затрепетали на набалдашнике трости. Близ морга он внезапно рванулся к шофферу с жестом, приказывающим повернуть, но сдержался и только усмехнулся криво.

В дверях морга была давка. Женщины в мехах, курносенькие мидинетки, подозрительные личности из предместий, неистово любопытные консьержки в вязаных пелеринках, хроникеры с потными носами и смятыми воротничками, актриски, цепляющиеся за мясистых актеров,— стремились взглянуть на героя дня, лежавшего в разодранной рубашке и запачканных подштанниках на покатой мраморной доске, головой к полуподвальному окну.

Особенно страшными казались босые ноги его, — большие, синеватые, с отросшими ногтями. Желто-мертвое лицо изуродовано судорогой ужаса. Бородка торчком. Женщины жадно стремились к этой оскаленной маске, впивались расширенными зрачками, тихо вскрикивали, ворковали. Вот он, вот он — любовник дамы с бриллиантовой шпилькой!

Семенов ужом, впереди Роллинга, пролез сквозь толпу к телу. Роллинг твердо взглянул в лицо убитого. Рассматривал с секунду. Глаза, его сощурились, мясистый нос собрался складками, дико блеснули золотые зубы.

— Ну что, ну что, он ведь, он? — зашептал Семенов.

И Роллинг ответил ему на этот раз:

— Опять двойник.

Едва была произнесена эта фраза, из-за плеча Роллинга появилась светловолосая голова, взглянула ему в лицо, точно сфотографировала, и скрылась в толпе.

Это был Шельга.

Бросив Семенова в морге, Роллинг проехал на улицу Сены. Там все оставалось по-прежнему, — тихая паника. Зоя не появлялась и не звонила, — ни одним намеком не подавала о себе знать.

Роллинг заперся в спальне и ходил по ковру, рассматривая кончики башмаков. Он остановился с той стороны постели, где обычно спал. Поскреб подбородок. Торопливо лег на спину, закрыл глаза. И тогда вспомнил то, что его мучило весь день...

...«Роллинг, Роллинг... мы погибли»...

Это было сказано тихим, безнадежным голосом Зои. Это было сегодня ночью, — он внезапно посреди разговора заснул. Голос Зои не разбудил его, — не дошел до сознания. Сейчас ее отчаянные слова отчетливо звучали в ушах.

Роллинга подбросило точно пружиной... Итак, — странный припадок Гарина на бульваре Мальзерб. Волнение Зои в кабаке «Ужин Короля». Ее настойчивые вопросы: какие, именно, бумаги мог похитить Гарин из кабинета? Затем, — «Роллинг, Роллинг, мы погибли»... Ее исчезновение

Труп двойника в морге. Шпилька с бриллиантами. Именно вчера, — он помнил, — в пышных волосах Зои сияло пять камней. В цепи событий ясно одно: Гарин прибегает к испытанному приему с двойником, чтобы отвести от себя удар. Он похищает автограф Роллинга, чтобы, при случае, подбросить его на место убийства и привести полицию на бульвар Мальзерб.

При всем хладнокровии Роллинг почувствовал, что спинному хребту холодно. «Роллинг, Роллинг, мы погибли»... Значит, она предполагала, она знала про убийство. Оно произошло между 3 и 4 утра. (В половина пятого явилась полиция.) Вчера, засыпая, Роллинг слышал, как часы на камине пробили три четверти третьего. Это было его последним восприятием внешних звуков. Затем Зоя исчезла. Очевидно, она кинулась на улицу Гобеленов, чтобы уничтожить следы автографа.

Каким образом Зоя могла знать так точно про готовящееся убийство? — только в том случае, если она его сама подготовила. — Роллинг подошел к камину, положил локти на мраморную доску и закрыл лицо руками. — Но почему же тогда она прошептала ему с таким ужасом: — «Роллинг, Роллинг, мы погибли!..»? Что-то вчера произошло, — перевернуло ее планы. Но что? И в какую минуту?.. В театре, в кабаке, дома?

Она кинулась спасать положение, исправить какую-то ошибку. Удалось ей или нет? Гарин жив, автограф покуда не обнаружен, убит двойник. Спасает это или губит? Кто убийца, — сообщник Зои или сам Гарин? И почему, почему, почему Зоя исчезла?

Отыскивая в памяти эту минуту, — перелом и Зоином настроении Роллинг напрягал воображение, привыкшее к совсем другой работе.

У него трещал мозг. Он припоминал — жест за жестом, слово за словом — все вчерашнее поведение Зои.

Он чувствовал, — если теперь же, у камина, не поймет до мелочей всего происшедшего, — то — проигрыш, поражение, гибель. За три дня до большого наступления на биржу достаточно намека на его имя в связи с убийством, и — непомерный скандал, крах... Удар по Роллингу будет ударом по миллиардам, двигающим в Америке, Китае, Индии, Европе, в африканских колониях тысячами предприятий, — нарушится точная работа механизма... Железные дороги, океанские линии, рудники, заводы, банки, сотни тысяч служащих, миллионы рабочих, десятки миллионов держателей ценностей, — все это заскрипит, застопорится, забьется в панике...

Роллинг попал в положение человека, не знающего, с какой стороны ткнут его ножом. Опасность была смертельной. Воображение его работало так, будто за каждый протекающий в секунду отрезок мысли платили по миллиону долларов. Эти четверть часа у камина могли быть занесены в историю наравне с известным присутствием духа у Наполеона во время битвы при Аустерлице.

Но Роллинг, этот собиратель миллиардов, глава мирового концерна, фигура почти уже символическая, в самую решительную для себя минуту (и опять-таки первый раз в жизни) внезапно предался пустому занятию, стоя с раздутыми ноздрями перед зеркалом и не видя в нем своего изображения. Вместо анализа поступков Зои, он стал воображать ее самою, — ее тонкое, бледное лицо, мрачно-ледяные глаза, страстный рот. Он ощущал теплый запах ее каштановых волос, прикосновение умной руки. Ему начало казаться, будто он, Роллинг, весь целиком (кроме незавидной наружности да еще, пожалуй, счетных и бухгалтерских способностей), со всеми желаниями, вкусами, неистовым честолюбием, жадностью к власти, с дурными настроениями (атония кишек) и едкими думами о смерти, — переселился в новое помещение, в умную, молодую, привлекательную до сумасшествия женщину. Ее нет. И он будто вышвырнут в ночную слякоть. Он сам себе перестал быть нужен. Ее нет. Он без дома. Какие уж там мировые концерны, — тоска, тоска голого маленького, жалкого человечка.

Это поистине удивительное состояние химического короля было прервано стуком двух подошв о ковер. (Окно спальни, — в первом этаже, -выходившее в парк, было раскрыто.) Роллинг вздрогнул всем телом. В каминном зеркале появилось изображение коренастого человека с большими усами и заросшим лбом. Он нагнул голову и глядел на Роллинга, не мигая.

— Что вам нужно? — завизжал Роллинг, не попадая рукой в задний карман штанов, где лежал браунинг. Коренастый человек, видимо, ожидал этого и прыгнул за портьеру. Оттуда он снова выставил голову.

— Спокойно. Не кричите. Я не собираюсь убивать, или грабить, — он поднял ладони, — я пришел по делу.

— Какое здесь может быть дело? — отправляйтесь по делу на бульвар Мальзерб, 48 бис, от одиннадцати до часу... Вы влезли в окно, как вор и негодяй!

— Виноват, — вежливо ответил человек, — моя фамилия де Леклер, меня зовут Гастон, я известен под кличкой Утиный Нос. У меня военный орден за битву под Верденом и чин сержанта. Я никогда не работаю по мелочам и вором не был. Советую вам немедленно принести мне извинения, мистер Роллинг, без которых наш дальнейший разговор не может состояться...

— Убирайтесь к дьяволу, — уже спокойнее сказал Роллинг.

— Если я уберусь по этому адресу, то небезызвестная вам мадемуазель Монроз погибла.

У Роллинга прыгнули щеки. Он сейчас же подошел к Гастону. Тот сказал почтительно, как подобает говорить с обладателем миллиардов, и вместе — с оттенком грубоватой дружественности, как говорят с мужем своей любовницы:

— Итак, сударь, вы извиняетесь?

— Вы знаете — где скрывается мадемуазель Монроз?

— Итак, сударь, чтобы продолжить наш разговор, я должен понять, что вы извиняетесь передо мной?

— Извиняюсь! — заорал Ролинг.

— Принимаю, — Гастон отошел от окна, привычным движением расправил сержантские усы, откашлянулся и сказал: Зоя Монроз в руках убийцы, о котором кричит весь Париж.

— Где она? (У Роллинга затряслись губы.)

— В Вилль Давре, близ парка Сен-Клу, в гостинице для случайных посетителей, в двух шагах от музея Гамбетты. Вчера ночью я проследил их в автомобиле до Вилль Давре, сегодня я точно установил адрес.

— Она добровольно бежала с ним?..

— Вот это именно я больше всего хотел бы знать, — ответил Гастон и, раздув ноздри, зашуршал зубами.

Роллинг изумленно оглянул его...

— Позвольте, господин Гастон, я не совсем понимаю, какое ваше участие во всей этой истории? Какое вам дело до мадемуазель Монроз? Каким образом вы по ночам следите за ней, устанавливаете место ее нахождения?..

— Довольно, — Гастон благородным жестом протянул перед собой руку. — Я вас понимаю. Вы должны были поставить мне этот вопрос. Отвечаю вам: я влюблен, и я ревнив...

— Ага? — сказал Роллинг.

— Вам нужны подробности, — вот они: сегодня ночью, выходя из кафэ, где я пил мой стакан грога, я увидел мадемуазель Монроз. Она мчалась в наемном автомобиле. Лицо ее было ужасно. Вскочить в такси, броситься за нею вслед — было делом одной секунды. Она остановила машину на улице Гобеленов и вошла в подъезд дома номер 63. (Роллинг моргнул, будто его кольнули, и сейчас же опустил голову. Гастон издал мужественное рычание.) Вне себя от ревнивых предчувствий я ходил по тротуару мимо дома 63. Ровно в четверть пятого мадемуазель Монроз вышла не из подъезда, как я ожидал, а из ворот в стене парка, примыкающего к дому 63. Ее за плечи придерживал человек с черной бородкой, одетый в оверкот и серую шляпу. Остальное вы знаете.

Роллинг опустился на стул (эпохи крестовых походов) и долго молчал, впившись пальцами в резные ручки... Так вот они — недостающие данные... Убийца Гарин. Зоя сообщница... Преступный план очевиден. Они убивают двойника на улице Гобеленов, чтобы впутать в грязную историю его, Роллинга, и, шантажируя, выманить деньги на постройку аппарата. Честный сержант и классический дурак Гастон случайно обнаруживает преступление. Все ясно. Нужно действовать решительно и беспощадно.

Глаза Роллинга вспыхнули зло. Он встал, отшвырнул стул.

— Я звоню в полицию. Вы поедете со мной в Вилль Давре.

Гастон усмехнулся, большие усы его поползли вкось.

— Мне кажется, мистер Роллинг, будет благоразумнее не вмешивать полицию в эту историю. Мы обойдемся своими силами.

— Я желаю арестовать убийцу и его сообщницу и предать негодяев в руки правосудия. — Роллинг выпрямился, поднялся на цыпочки, голос его звучал, как сталь, Гастон сделал неопределенный жест.

— Так-то оно так... Но у меня есть шесть надежных молодцов, видавших виды... Через час в двух автомобилях я мог бы доставить их в Вилль Давре... А с полицией, — уверяю вас, — не стоит связываться...

Роллинг только фыркнул на это и взял с каминной полки телефонную трубку. Гастон с еще большей быстротой схватил его за руку.

— Не звоните в полицию!

— Почему?

— Потому, что глупее этого ничего нельзя придумать... (Роллинг опять потянулся за трубкой.) Вы редкого ума человек, мосье Роллинг, неужели вы не понимаете между слов?.. Есть вещи, которые не говорятся прямо... Умоляю вас — не звонить... Фу чорт!.. Да потому, что после этого звонка мы оба попадем на гильотину... (Роллинг в бешенстве толкнул его в грудь и вырвал трубку. Гастон живо оглянулся и в самое ухо Роллингу прошептал.) По вашему указанию мадемуазель Зоя поручила мне отправить облегченной скоростью к отцу Аврааму одного русского инженера на улице Гобеленов, 63. Этой ночью поручение исполнено. Сейчас нужно десять тысяч франков — в виде аванса моим малюткам. Чек — не годится. Деньги у вас есть с собой?

Через час на улицу Сены подъехала дорожная машина с поднятым верхом. Роллинг стремительно вскочил в нее. Покуда машина делала на узкой улице поворот, — из-за выступа дома вышел Шельга и незаметно прицепился к автомобилю к задней части кузова, где лежали запасные шины.

Машина пошла по набережной. На Марсовом поле в том месте, где некогда Робеспьер с колосьями в руке клялся перед жертвенником Верховного Существа заставить человечество подписать великий колдоговор на вечный мир и вечную справедливость, — теперь возвышалось чудовищное безобразие Эйфелевой башни. Два с половиной миллиона электрических свечей мигали и подмигивали на ее стальных переплетах, разбегались стрелами, очерчивали рисунки и писали над Парижем всю ночь, всю ночь выписывали: «Покупайте практичные и дешевые автомобили господина Цитроена... Покупайте знаменитые автомобили Цитроен»...

Машина Роллинга свернула на правый берег и помчалась по версальскому шоссе, укатанному, как черное зеркало. Скоро она нагнала два закрытых такси, в них за стеклами краснели угольки сигар.

Ночь была сыроватая, теплая и беззвездная. За открытым окном,— от низкого потолка до самого пола, — невидимые листья принимались шелестеть и затихали. В комнате, — во втором этаже гостиницы «Черный Дрозд» — было темно и тихо. Влажный аромат парка смешивался с запахом духов. Ими был пропитан ветхий штоф на стенах, истертые ковры и огромная деревянная кровать, принявшая за долгие года вереницы любовников. Это было доброе, старое место для любовного уединения. Деревья шелестели о вечности, ветерок доносил из парка запах земли и грусти, теплая кровать убаюкивала короткое счастье любовников. Рассказывают даже, что в этой самой комнате Беранже писал стихи. Времена изменились, конечно. Торопливым любовникам, выскочившим на часок из кипящего Парижа, ослепленным огненными воплями Цитроена, было не до шелеста листьев, не до любви. Нельзя же, в самом деле, в наши дни мечтательно гулять в пышном платье по аллее, усыпанной желтыми листьями. Или журавлиным неторопливым шагом пройтись по бульвару, засунув в жилетный карман томик Мюссе. Нынче — все на скорости, все на бензине. Алло, малютка, в нашем распоряжении час двадцать минут! Нужно успеть в кино, скушать обед, выпить и полежать в кровати. Ничего не поделаешь, Ми-Ми, это — цивилизация.

Все же ночь за окном в гостинице «Черный Дрозд», темные кущи лип и нежные трещеточки древесных лягушек не принимали участия в общем ходе европейской цивилизации. Было очень тихо и очень покойно. В комнате скрипнула дверь, вошли шаги по ковру. Неясное очертание человека остановилось посреди комнаты. Он сказал негромко (по-русски):

— Нужно решаться. Через тридцать-сорок минут подадут машину. Что же да, или нет?

На кровати пошевелились, но не ответили. Он подошел ближе:

— Зоя, будьте же благоразумны.

В ответ коротко засмеялись.

Гарин нагнулся к лицу Зои, всмотрелся, сел в ногах на постель:

— Вчерашнее приключение мы зачеркнем. Началось оно не по нашей воле, — с сумасшедшинкой, это верно, — кончилось в этой постели, — вы находите, что банально? Согласен. Зачеркнуто. После этого начинаются уже серьезные отношения. Я просто не хочу никакой другой женщины. Так бывает, — что ж поделаешь? Все мое сознание, кровь, чувства жаждут вас. Это свирепо и ужасно.

— Пошло и глупо, — сказала Зоя.

— Совершенно с вами согласен. Я пошляк, даже не раскрытый пошляк, — первобытный. Сегодня я думал: — ба, вот для чего нужны деньги, власть, слава, — обладать вами. Словом, я дурак. Дальше, — когда вы проснулись, я вам доложил мою точку зрения: расставаться с вами я не хочу, и не расстанусь.

— Ого, — сказала Зоя.

— Ого, — ровно ничего не говорит. Я понимаю, — вы как женщина умная и самолюбивая ужасно возмущены, что вас принуждают. Что ж поделаешь! Мы не на вернисаже разговариваем. Мы связаны кровью. Если вы уйдете к Роллингу, — я буду бороться. А так как я пошляк и дурак, — то отправлю на гильотину и Роллинга, и вас, и себя.

— Вы это уже говорили, — повторяетесь.

— Но раз вас это не убеждает?

— Что вы мне предложите взамен Роллинга? Я женщина дорогая.

— Оливи́новый пояс.

— Что?

— Оливи́новый пояс. Гм. Объяснить это очень сложно. Нужен свободный вечер и книги под руками. Через двадцать минут мы должны ехать. Оливи́новый пояс, — это власть над миром. Я найму вашего Роллинга в мальчишки — поднимать лифт. Оливи́новый пояс будет в моих руках через два года. Вы станете не просто богатой женщиной, вернее — самой богатой на свете. Это скучно. Но — власть. Упоение небывалой на земле властью. Средства для этого у нас совершеннее, чем у Чингиз-Хана. Вы захотите божеских почестей. Мы прикажем построить вам храмы и ваше изображение увенчивать виноградом.

— Боже, какое мещанство.

— Я не шучу сейчас. Захотите, — и будете наместницей бога или чорта, — кто вам больше по вкусу. Вам придет желание уничтожать людей, — иногда в этом бывает потребность, — ваша власть надо всем человечеством. Такая женщина, как вы, Зоя, найдет применение сказочным сокровищам Оливи́нового пояса. Я предлагаю выгодную партию. Два года борьбы, но не мелкой, — страшной... И я проникну сквозь Оливи́новый пояс. Вы не верите?.. Вставайте... Идемте в мою комнату, я покажу аппарат. Посмотрите и тогда скажете, — да или нет...

— Почему же я одна должна рисковать, будьте смелы и вы.

Гарин секунду молчал, затем — почти печально, почти нежно — сказал:

— Если нет, — тогда уйдете. Я не буду вас преследовать. Решайте добровольно.

Зоя коротко вздохнула. Села на постели, подняла руки, оправляя волосы (это было хорошим знаком).

— В будущем — Оливи́новый пояс. А сейчас что у вас? — спросила она, держа в зубах шпильки.

— Сейчас, — мой аппарат и угольные пирамидки.

— Не много. Хорошо, посмотрю. Идемте.

В комнате Гарина окно (с балконной решеткой) было закрыто и занавешено. У стены стояли два деревянных чемодана. (Он жил в «Черном Дрозде» уже больше недели.) Гарин запер дверь на ключ. Зоя села, облокотилась, заслонила лицо от света потолочной лампы. Ее дождевое шелковое пальто, травяного цвета, было помято, волосы небрежно прибраны, лицо утомленное, — такой она была еще привлекательнее. Гарин, раскрывая чемоданы, посматривал на нее обведенными синевой блестящими глазами.

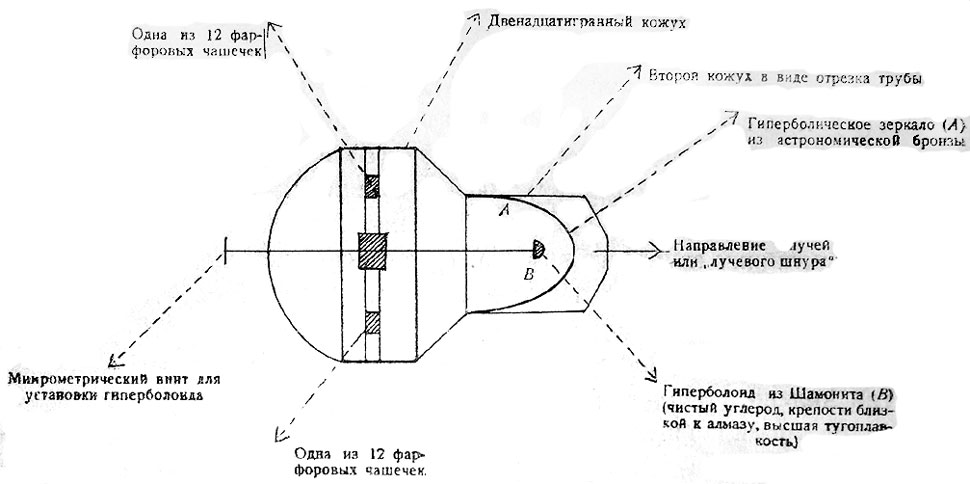

— Вот мой аппарат, — сказал он, ставя на стол два металлических ящика, один — узкий, в виде отрезка трубы, другой — плоский, двенадцатигранный — втрое большего диаметра. Его еще не видел никто, — вы первая, Зоя. Один из моих помощников жестоко поплатился за любопытство...

Гарин составил оба ящика, скрепил их анкерными болтами. Трубу он направил отверстием к каминной решетке, у двенадцатигранного кожуха откинул сферическую крышку. Внутри кожуха стояло на ребре бронзовое кольцо с двенадцатью фарфоровыми чашечками.

— Это — модель, — сказал он, вынимая из второго чемодана ящик с пирамидками, — она не выдержит и часа работы. Аппарат нужно строить из чрезвычайно стойких материалов, в десять раз солиднее. Но он вышел бы слишком тяжелым, а мне приходится все время передвигаться. (Он вложил в чашечки кольца двенадцать пирамидок.) — Так вот, снаружи вы ничего не увидите и не поймете. Вот — чертеж, продольный разрез аппарата. — Он наклонился над Зоиным креслом (вдохнул запах ее волос), развернул чертежик, размером в половину листа писчей бумаги. — Вы хотели, Зоя, чтобы я также рискнул всем в нашей игре... Смотрите сюда... Это основная схема.

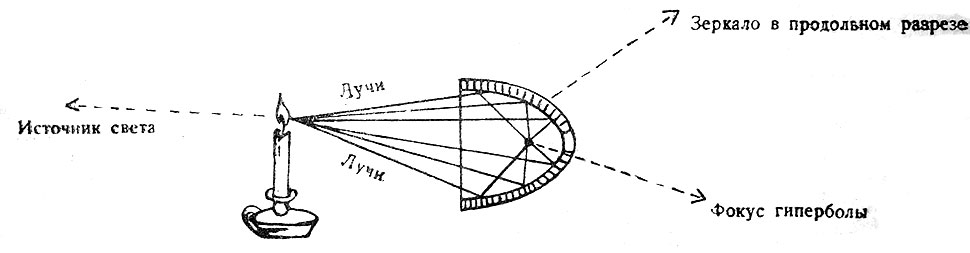

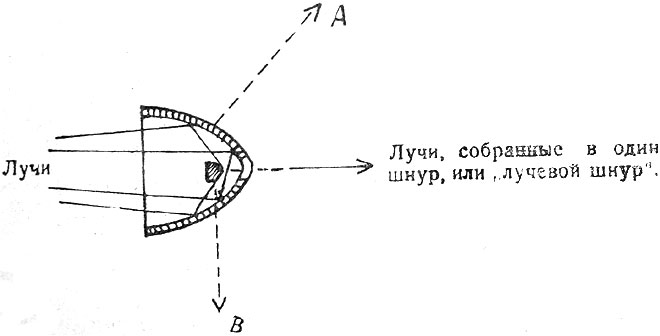

— Это просто, как дважды два. Чистая случайность, что этого до сих пор не было построено. Весь секрет в гиперболическом зеркале (А), напоминающем формой зеркало обыкновенного прожектора, и в кусочке шамонита (В), обделанном также в виде гиперболической сферы. Закон гиперболических зеркал таков:

Лучи, собираясь в фокус зеркала (А), падают на поверхность гиперболоида (В) и отражаются от него математически параллельно, — иными словами, гиперболоид (В) концентрирует все лучи в один луч, или в «лучевой шнур», любой толщины. Переставляя микрометрическим винтом гиперболоид (В), я по желанию увеличиваю или уменьшаю толщину «лучевого шнура». Потеря его энергии при прохождении через воздух ничтожна. При этом я могу довести его (практически) до толщины иглы...

При этих словах Зоя поднялась, хрустнула пальцами и снова села, обхватив колено.

— Во время первых опытов я брал источником света несколько обычных стеариновых свечей. Путем установки гиперболоида (В) я доводил «лучевой шнур» до толщины вязальной спицы и легко разрезывал им дюймовую доску. Тогда же я понял, что вся задача в нахождении компактных и чрезвычайно могучих источников лучевой энергии. За три года работы (стоившей жизни двоим моим помощникам) была создана вот эта угольная пирамидка. Энергия пирамидок настолько уже велика, что, помещенные в аппарат (как вы видите) и зажженные (горят около пяти минут), они дают «лучевой шнур», способный в несколько секунд разрезать гибарит железнодорожного моста... Вы представляете, — какие открываются возможности. В природе не существует ничего, чтобы могло сопротивляться силе «лучевого шнура»... Здания, крепости, дредноуты, воздушные корабли (я достану их на любой высоте), скалы, горы, кора земли, — все пронижет, разрушит, разрежет мой луч...

Гарин внезапно оборвал и поднял голову, прислушиваясь. За окном шуршал и скрипел гравий, замирая, работали моторы. Он прыгнул к окну и проскользнул за портьеру. Зоя глядела, как за пыльным, малиновым бархатом неподвижно стояло очертание Гарина, затем оно содрогнулось. Он выскользнул из-за портьеры:

— Три машины и восемь человек, — сказал он шопотом, — это за нами. Кажется — автомобиль Роллинга. В гостинице — только мы и привратница. (Он живо вынул из ночного столика два револьвера и сунул в карманы пиджака.) — Меня-то уж во всяком случае не выпустят живым... — Он весело вдруг шибко почесал сбоку носа. — Ну, Зоя, решайте: да или нет? Другой такой минутки не выберешь для женского самолюбия!..

— Вы с ума сошли, — прекрасное лицо Зои вспыхнуло, помолодело, — спасайтесь!..

Гарин только вскинул бородкой.

— Восемь человек вздор, вздор. — Он приподнял аппарат и повернул его дулом к двери. Хлопнул себя по карману. Лицо его посинело, внезапно осунулось.

— Спички, — прошептал он, — нет спичек...

Быть может, он сказал это нарочно, чтобы испытать Зою. Быть может, и вправду в кармане не оказалось спичек,— от них зависела жизнь. Он глядел на Зою, как животное, ожидая смерти. Она, будто во сне, взяла с кресла сумочку, вынула коробку восковых спичек. Протянула медленно, с трудом. Беря, он ощутил пальцами всю ее ледяную, узкую руку.

Внизу по винтовой лестнице поднимались шаги, поскрипывая осторожно.

Несколько человек остановилось за дверью. Было слышно их дыхание. Гарин громко спросил по-французски:

— Кто там?

— Телеграмма, — ответил грубый голос, — отворите!

Зоя молча схватила Гарина за плечи, затрясла головой. Он увлек ее в угол комнаты, силой посадил на ковер. Сейчас же вернулся к аппарату и крикнул:

— Подсуньте телеграмму под дверь.

— Когда говорят — отворите, нужно отворять, — зарычал тот же голос.

Другой, осторожный, спросил:

— Женщина у вас?

— Да, у меня.

— Выдайте ее, вас оставим в покое.

— Предупреждаю, — свирепо проговорил Гарин, — если вы не уберетесь к чорту, через минуту ни один из вас не останется в живых...

— О ля-ля!.. О хо-хо!.. Гы-гы! — завыли, заржали голоса, и на дверь навалились, завертелась медная ручка, посыпались у косяков куски штукатурки. Зоя не сводила глаз с лица Гарина. Он был бледен, движения быстры и уверенны. Присев на корточки, он прикручивал в аппарате микрометрический винт. Взял несколько спичек и положил на стол рядом с коробкой. Вынул револьвер и выпрямился, ожидая. Дверь трещала. Вдруг от удара посыпалось оконное стекло, колыхнулась портьера. Гарин сейчас же выстрелил в окно. Присел, чиркнул спичкой, сунул ее в аппарат и захлопнул сферическую крышку.

Прошла всего секунда тишины после его выстрела. И сейчас же началась атака одновременно на дверь и на окно. В дверь стали бить тяжелым, от филенок полетели щепы. Портьера на окне завилась и упала вместе с карнизом.

— Гастон! — вскрикнула Зоя. Через железную решетку окна лез Утиный Нос, держа в зубах нож-наваху. Дверь еще держалась. Гарин, белый, как бумага, прикручивал микрометрический винт, в левой руке его плясал револьвер. В аппарате билось, гудело пламя. Кружочек света на стене (против дула аппарата) уменьшался, — задымились обои. Гастон, косясь на револьвер, двигался вдоль стены, весь подбирался перед прыжком. Нож он держал уже в руке, по-испански, — лезвеем к себе. Кружочек света стал ослепительной точкой. В разбитые филенки двери лезли усатые морды... Гарин схватил обеими руками аппарат и дулом направил его на Утиного Носа...

Зоя увидела: Гастон разинул рот, не то чтобы крикнуть, не то чтобы заглотнуть воздух... Дымная полоса прошла поперек его груди, руки поднялись было и упали. Он повалился на ковер. Голова его вместе с плечами, точно кусок хлеба, откатилась от нижней части туловища.

Гарин повернул аппарат к двери. По пути «лучевой шнур» разрезал провод, — лампочка под потолком погасла. Ослепительный, тонкий, прямой, как игла, луч из дула аппарата чиркнул поверх двери, — посыпались осколки дерева. Скользнул ниже. Раздался короткий вопль, будто раздавили кошку. В темноте кто-то шарахнулся. Мягко упало тело. Луч танцевал на высоте двух футов от пола. Послышался запах горящего мяса. И вдруг стало тихо, только гудело пламя в аппарате.

Гарин покашлял, сказал плохо повинующимся, хриповатым голосом:

— Кончено со всеми.

За разбитым окном ветерок налетел на невидимые липы, они зашелестели по ночному — сонно. Из темноты, снизу, где неподвижно стояли машины, крикнули по-русски:

— Петр Петрович, вы живы? — Гарин появился в окне.— Осторожнее, это я, Шельга. Помните наш уговор? У меня автомобиль Роллинга. Надо бежать. Спасайте аппарат. Скорее. Я жду...